金融成長模型 助力可再生能源產業融資

我國可再生能源融資現狀分析

目前中國水電發展歷時最長,風電也發展較快;而生物質發電和光伏發電還處于初創期。因此,水電和風電的融資結構中銀行信貸占重要的比重,而生物質發電和光伏發電則更多的依賴政府資金和風險投資。而股票債券對可再生能源行業的支持力度十分不足。政府今后應該通過積極創新擔保方式,設立新能源基金,鼓勵民間資本注入,加大證券市場培育等手段為新能源行業提供全面的資金支持。數據顯示,2013年中國可再生能源融資總額為6043億元(975美元),比2012年增加了2.6%。

在可再生能源融資資金來源上,根據資金性質的不同,可以將資金分為財政資金、社會資金和國外資金三類。根據不同的來源將資金劃分為中央財政、地方財政、銀行、股市、債券、企業自籌和公眾資金。2013年財政資金、社會資金、國際資金(CDM資金)所占比例分別為1.9%、96.8%和1.2%。

圖表1:中國可再生能源融資的資金構成(單位:億元,%)

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

我國可再生能源理想金融成長模型分析

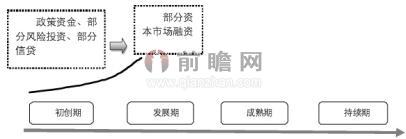

可再生能源生產企業由于投入巨大,因此創業者自有資金很難滿足資金需要。理想的情況是,初創時,主要的投資方式是風險投資,資金來源主要是民間資本和各類風險投資機構。行業進入發展期獲得利潤后,主要通過信貸和私人股權投資(PE)進行融資,當然也包括初創期的風險投資,政策資金,民間資本。中小部分前期風險投資資金可以選擇退出,進入新的目標企業中。在行業進入成熟期后,信貸資金仍然可以被企業利用。隨著行業中很多企業達到上市的要求,企業通過IPO就可以充分利用證券市場進行直接融資。可再生能源行業才能達到上述理想的金融成長模型,需要市場化成熟度很高的融資機制和政策的大力引導。

圖表2:中國可再生能源理想金融成長模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

由于不同的可再生能源發展情況大不相同,融資現狀也不同,因而其理想金融成長模型也會存在差別。

1、水電

我國水電發電裝機目前位居世界首位。但是水電工程項目的資金來源存在著結構不合理的地方。據有關統計顯示,水電項目銀行貸款和自籌資金占了近80%,而債券等融資方式則利用很少。當前的水電資金結構難以降低融資成本并提供大規模的資金。

圖表3:中國水電金融成長模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

2、生物質發電

《可再生能源中長期發展規劃》中提出,到2020年,我國生物質發電的裝機容量要達到30000MW,因此前景廣闊。但是生物質發電技術要求高,設備需要資金量大。目前生物質發電主體企業仍是國有大型企業。在難以看到生物質發電的盈利能力的情況下,銀行信貸資金和資本市場資金等都不愿意涉足生物質發電。

圖表4:中國生物質電金融成長模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

3、光伏發電

目前,我國光伏發電市場發展迅猛,但光伏發電是技術資金雙密集型行業。資金需要量非常大。 和生物質發電一樣,銀行對光伏產業也放貸十分謹慎。

圖表5:中國光伏發電金融成長模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

4、風電

在可再生能源中,風電的發展十分迅速。目前,中國每年風力發電新增裝機容量和累計裝機容量均為世界第一。政策也大力提倡風力發電,中國風力發電公司融資高度依賴銀行貸款。

圖表6:中國風電金融成長模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

我國可再生能源融資發展建議

1、完善金融體制改革,進一步開放金融保險市場

現階段,對于我國來說最近重要的就是要發展商業銀行,建立適合我國國情的多類型、多層次的金融體系,包括金融機構、金融市場、法律法規體系等,同時還要加快地方性金融機構建設,改革信貸資金管理體系,改革外匯管理體系,改進我國現行的金融宏觀調控方式。還要加快保險業發展,保障項目融資成本較低,損失較少,以有利于項目的順利進行。

2、改革金融體制和投融資制度,加大金融業開放力度

積極穩妥發展債券市場,促進公司資本結構優化。政府應通過擴大企業債券的發行規模、減少對企業債券市場運行的不必要的行政干預以及完善法規體系等多個方面來促進企業債券市場的發展和完善。其次,大力培育機構投資者并積極穩妥地引進外資。目前我國的機構投資者發展尚不夠。同時,要進一步加強金融體系的改革,加快完善適合市場經濟發展的金融體系,積極穩妥地引進外資,促進利率和匯率能夠應對市場的變化。

3、改善金融環境,為項目融資創造良好的融資空間

建立市場競爭型的融資機制,不斷提高融資效率,增加項目融資者運用的融資渠道,優化我國的市場環境。一是,對于金融機構,就是要提高金融服務意識,改善金融水平,實現投資主體的多元化。二是,根據國家的政策和發展規劃,要加強資本市場和貨幣市場的建設,擴大證券市場規模,完善風險投資機制,解決企業融資難的問題。這樣就保證了我國引進外資政策的連續性和穩定性。

以上數據參考前瞻產業研究院發布的《2016-2021年中國可再生能源產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。