汽車價格戰沖擊下,單車利潤被壓至1.6萬元

(圖片來源:攝圖網)

作者|依蔓 來源|科技新知(ID:kejixinzhi)

因新能源汽車的迅速崛起,車圈“價格戰”在2023年點燃,之后愈演愈烈,如今行業內卷已經達到了前所未有的程度。

利潤率是衡量車企經營狀況的重要指標。根據乘聯會數據,從2020到2023年,國內汽車行業利潤率分別為6.2%、6.1%、5.7%、5%,其走勢明顯呈現出持續下滑的趨勢。今年前三季度,汽車行業利潤率僅為4.6%,相較于下游工業企業利潤率6.1%的平均水平,汽車行業仍偏低,并創近10年新低。

要知道從2020到2023年,國內汽車銷量在穩步增長。中汽協數據顯示,1~9月,我國整體汽車銷量累計完成2157.1萬輛,同比增長2.4%。銷量屢創新高,利潤率卻在持續走低。

越來越多的車企大佬訴苦,稱自己虧本賣車。

問界新M7 Pro售價24.98萬元起,余承東說目前賣一輛最低配車會虧近3萬元;智界 R7 的起售價為 25.98 萬元,余承東也說至少今年,賣一輛車大概虧 3 萬左右;小米汽車第二季度虧損18億,均下來賣一輛小米su7虧損6萬多。極星汽車粗略估算今年一季度每賣一輛車虧超27萬元……

據中國汽車流通協會“市場脈搏”監測數據,今年1~8月,“價格戰”已致使新車市場整體零售累計損失1380億元,對行業健康發展產生較大影響。

在這場“價格戰”的沖擊下,汽車行業的單車利潤正日益被壓縮。乘聯會數據顯示,今年前9個月,國內汽車行業單車利潤已降至1.6萬元,其中9月情況更為糟糕,僅為1.1萬元。

在追求利潤與提升銷量方面,車企面臨著艱難的抉擇。對比上市車企發布的三季度財報,前三季度,比亞迪繼續保持較大幅度的增長,長城汽車營業收入創歷史新高、利潤翻倍,廣汽集團、上汽集團、長安汽車等企業雖然實現盈利,但利潤卻出現下滑情況。

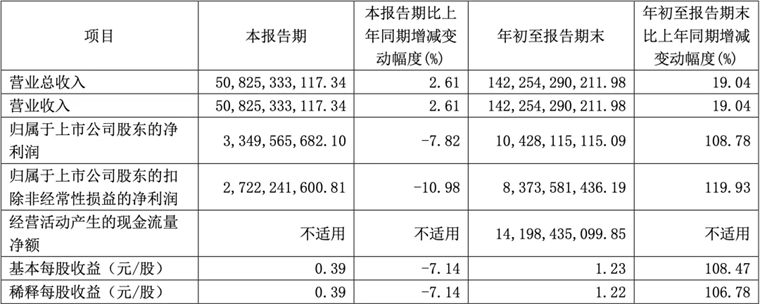

值得一提的是,跳出“唯銷量論”的長城汽車連續6個月銷量下滑。今年第三季度,長城汽車實現營業收入508.25億元,同比增長2.61%;歸屬凈利潤33.50億元,同比下降7.82%,出現增收不增利的情況。這背后的原因值得深思。長城汽車并未透露第三季度凈利下滑的具體因素,但有機構推斷,是因產銷情況不理想。

相比之家,廣汽集團的情況不盡如人意。公司前三季度營收同比下降24.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降97.34%。其中,第三季度凈利潤虧損13.96億元,同比下降190.40%,錄得上市以來最大的單季虧損。

面對日益加劇的競爭環境,許多堅持多品牌出擊的自主車企,開始顯現出戰略收縮的趨勢。

10月初,吉利汽車宣布將幾何汽車品牌并入吉利銀河;長城旗下的歐拉汽車APP將停止運營并遷移至長城汽車App,更有傳言稱未來歐拉品牌或將被整合進哈弗品牌。10月25日,廣汽集團宣布將加強對自主品牌的管理。10月28日,上汽官宣,單飛三年的飛凡正式回歸上汽乘用車。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華向“經濟觀察報”表示,戰略收縮和品牌融合是好事,對企業來說影響并不大。品牌融合后,車型變少,企業的產品研發力量更聚焦,單個品牌的銷量規模就上來了,相應的成本也將下降,同時,行業內卷也不會像現在這么厲害。

如果說車企前三季度業績是冰火兩重天,那上市經銷商的盈利情況就很不容樂觀。據“證券日報”,統計的6家A股市場經銷商企業中,前三季度營業收入均未超過去年同期水平。中國汽車流通協會9月曾發文稱,今年上半年,只有35.4%的經銷商能夠實現盈利,不虧不賺的占比為13.8%,50.8%的經銷商虧損。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示,當前汽車行業利潤主要靠出口和上游產業鏈。

作為汽車產業鏈的上游,汽車零部件企業利潤表現可謂相當亮眼。截至目前,已有18家汽車零部件行業上市公司發布了今年三季度財報,有14家企業在前三季度實現了凈利潤的同比增長。其中,雙林股份等汽車零部件企業,凈利潤同比增長甚至超過100%。鋰電池上市公司如寧德時代,受益于下游新能源汽車銷量的走高,也獲得了豐厚的收益。

崔東樹預測,隨著汽車行業新動能持續培育壯大,電池頭部企業利潤豐厚,其他大部分企業盈利下滑劇烈,部分企業生存壓力仍會加大。

編者按:本文轉載自微信公眾號:科技新知(ID:kejixinzhi),作者:依蔓

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。