現代城市更新及產業邏輯淺析

黨的二十大報告提出:加快轉變超大特大城市發展方式,實施城市更新行動,打造宜居、韌性、智慧城市。中國城市化發展已經步入新階段:從增量擴張,轉向存量提質。

“城市更新”是對建成區物質空間和承載功能進行持續性改善的建設活動,是城市發展的規律過程和歷史常態。我國城市更新的主要目標與我國城鎮化發展階段、城鎮產業空間供給模式、土地市場制度改革、國家大政方針的變化密切相關。

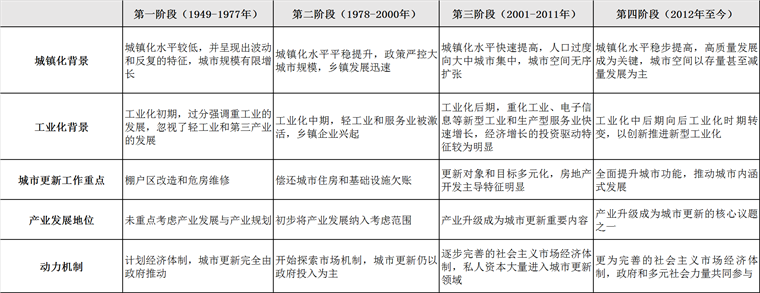

表1 不同階段城市更新的比較

城市更新邏輯轉變最直接的表現就是,城市更新模式從大拆大建,轉向有機更新,尤其在舊城里面做更新,與新城開發相比,更新成本高、要求也高,因此,對稅收畝產的要求也更高,所以舊城更新關鍵的問題不在作圖,而是算賬。

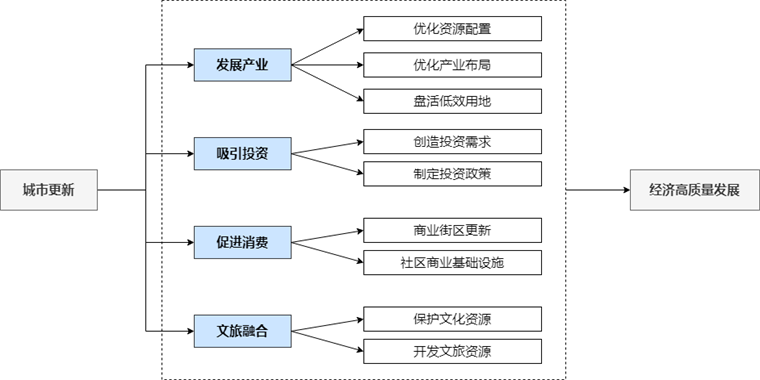

圖1 城市更新對經濟高質量發展的作用機制

不論是制造業回歸都市、科技回歸都市、還是文化產業的復興,都可以通過產業的方式,為舊城更新算好這本大帳。

一、如何算好城市更新的大帳

要實現有機更新的可持續,就必須讓現在的土地的利潤產出提升,那么在既有的土地存量下,要怎么提高土地效益,這就需要新產業;引入好的產業才能帶來高質量的稅收,政府收入增加,開發企業賺到租金,區域價值也提升了,對于市民好的就業也增加了,這樣一來在城市更新中,政府、企業、市民等等各方利益的博弈,都會大幅度地緩解。

要想重塑城市、人口、產業,不僅僅要實現舊城的空間這層“殼”的更新,更要通過空間的更新,實現舊城價值“瓤”的更新,再用更新的城市吸引專業化人才,用人才來促進產業繁榮。[1]

科技回歸都市,制造業回歸都市,還有都市文博區等等,這些新的方向,都是引領新一輪城市更新的世界浪潮的前沿趨勢,他們都為城市更新“瓤”的價值,樹立了新的標桿。

二、為什么說科技回歸都市是新趨勢

隨著各地競相引入畝產更高的產業,科技產業的三大要素(工作方式、工作對象、科技人群)發生了變化。

科技本身的工作方式變了。現在科技創新的知識復雜度和綜合性,呈指數級地增長,現在講求跨學科交流、跨界合作,跟多元的科技人才進行思維碰撞;這種多元的人才儲備環境,再加上科技創新需要的龐大的信息流、資金流,就不再是單一的園區能夠提供的,在大都市尤其是市中心會更加具備這樣的環境。

科技的工作對象變了。現在的科技創新逐漸從工廠轉向城市,從生產轉向了生活,以前大家都在工廠里面研究機器怎么運轉,螺絲釘螺母怎么制造,現在以解決城市問題,城市生活為目的的科技創新越來越多,像咱們平時用的社交軟件、購物軟件、出行軟件,還有很多企業用的數據服務等等,這些都是城市里各種生活問題的巨型發生器、制造器,特別大城市更是科技企業發現、測試與解決各種問題最合適的場地。

科技人群變了。主要是變年輕了,中國科技人力資源發展研究報告顯示,近十余年來,我國科技人力資源年齡結構持續保持年輕化。截至2020年底,我國科技人力資源中39歲以下人群約占3/4,50歲以上的不到10%,也就是說他們以中青年為主,現在的科技人群,早已不是人們印象里的白發蒼蒼爺爺奶奶的形象了,而且過去幾十年,這種年輕化的特征一直都在加強,在這個時代如果只有枯燥的科研工作的話,是不能滿足90后甚至00后這些年輕人的,他們一邊做著科技創新,一邊也渴望著豐富多彩的都市生活,所以目前世界各大城市,也都在通過將老城區激活為適合科技人群工作、交流的地方,來吸引科技人才,從而激發創新產業的增長。

在這三種變化下,能夠看到越來越多的世界級大都市的市中心,通過更新改造吸引科技人才與企業,然后形成一個個典型的科創聚集區。他們就好像是城市水泥森林當中的硅谷,而且每一個都有自己響亮的新稱號,像紐約曼哈頓高樓大廈里面就形成了硅巷,以前破敗的東倫敦的老城區就有硅環島,以潮流時尚著稱的東京涉谷還誕生了比特谷等等,這些地方隨處可見的適合交流的場所,比如咖啡館、酒吧等是他們統一標配,科技創新很多時候就是聊出來的,在這里更像是一個共享辦公室,坐滿了周邊科技公司的年輕人,有拿著電腦工作的,也有互相聊著項目的,不管是和已經認識的還是剛認識的朋友,他們往往在思維碰撞中新的跨界靈感也就發生了。當然文化需求也是他們的精神必需品,這種都市里的科創聚集區,要不然就緊挨著文化設施的集中區,要不然就自帶強烈的文化休閑屬性,像紐約硅巷旁邊就是百老匯,然后東京的澀谷本身就是時尚中心,每年會開展超過50場的大型文化活動,下班后去旁邊的劇場看劇,在路上遇到科創周之類的活動也屢見不鮮,還有一點就是老城區里面依托交通樞紐的城市更新(TOD模式下的更新改造),越來越變成了科技回歸都市的潮流。

科技回歸都市已經是大都市老城區城市更新的重要趨勢之一,科技創新的工作方式,工作對象的變化,再加上科技人群的年輕化,這些因素是這種趨勢出現的重要原因。樓上孵化器,樓下卡布奇(諾),外加豐富的潮流文化生活,這就是城市更新中需要打造的科技人群喜歡的工作環境。

三、如何理解制造業回歸都市是新趨勢

當下已經有一部分的制造業,開始適合進入城市了,那就是都市型工業。這種形勢出現,是隨著制造業的高科技化所帶來的,和傳統意義上的工業不同,都市型工業有輕量化、小型化、高自動化等等優點,它們更適合進入市中心,也對高端科技人才、資金、市場信息等資源有很大的依賴,而這些往往在都市中心區才能得到最好的滿足,對高端科技人才的吸引力來說,大城市就更有魅力了,老城區的城市中心,尤其是那些市區里的老廠房們,就有了新的用武之地,它們在區位上更接近市中心的密集的資源,還可以通過更新改造,變成新的高技術制造業的容器,是制造業回歸都市的主要承載地;還有一點,城市里的那些高技術公司,他們對這些高精尖的工業品有龐大的需求,比如基于3D打印技術的成熟,像醫療器械、智能裝備等等,往往是客戶提出需求,很快(周邊)接單的企業就進行試做、測試,再提要求、再改進、再下單,這樣的過程中離不開都市高技術制造業的支持,制造業回歸都市可以說是雙倍的價值,不僅他們本身有產業價值,而且也能支持科技公司的發展,符合城市更新對算賬的高要求。

從國際上來看,各大都市也都在這么做,比較典型的就是紐約,我們通常認為紐約是一個金融業發達,經濟虛擬化的一個城市代表,但事實上紐約在制造業上也沒有停止發力,美國城市制造聯盟的主席弗里·德曼(Milton Friedman)就曾說過,令紐約取得發展的是高附加值的產品制造,尤其是3D打印、電腦數控機床、通過軟件的設計工作等這些Micro Manufacturing(微制造),甚至在06年為了保障工業用地,紐約政府還專門制定了IBZ(工業商務區規劃),進入工業商務區的企業,能夠享受到專門的稅收減免和商業援助,其實紐約這么做的目的就是為了保護并且鼓勵高技術制造業的發展,因此不會把這些地區再去規劃成住宅用地的,在這種政策下紐約市區里就有大量的舊有工業設施,通過城市更新煥發新生,在緊鄰曼哈頓的舊布魯克林造船廠,通過城市更新變成了制造業回歸都市的一個很好的例子,現在這里改造成了集研發、設計、制造、展示于一體的都市型高端制造業的空間,主要面向新型的軍民融合的精密制造領域,靠著在太空技術、納米、機器人、人工智能等領域的發展,現在已經成為紐約市初創企業僅次于曼哈頓排名第二的區域。

案例:某家美國的高科技的國防產品的供應商說,他們原本因為高租金,想要搬出市區的,但是后來慢慢就想明白了,為了吸引人才和鏈接商業資源,把這么一家高技術的制造業企業布局在郊外,絕對是不夠明智的,所以能看到現在很多國內城市其實也已經意識到這個趨勢,并且有所行動了,比如上海就提出要在中心城區優先發展高附加值的都市型工業,廣州天河區更是把現代都市工業列為了主導產業之一,而且還提出到2025年第二產業增加值占GDP的比重要提升到9%,杭州、南京、重慶等地方也都提出過發展都市型工業,在國際上紐約、東京、巴黎也都是保留著龐大都市型工業的典型,尤其是東京市區南部的大田區,會發現這里存在著大量的城區中的小型制造業企業,而且其中很多都是擁有高技術的隱形冠軍企業。

制造業回歸都市,正在成為當今世界大都市的一種潮流趨勢,輕量化與小型化,再加上需要貼近城市資源的特性,決定了都市型工業更偏愛大城市的市中心,老城區的城市更新,尤其是城區舊工業設施的改造,可以通過吸引都市型工業的回歸,帶來更好的產業,并且同時促進城市高技術產業的發展,最終幫助城市更新算好產業這本賬。

四、文化復興,會是老城重振的鑰匙嗎

城市更新的文化復興。舊城區的更新,歷史文化保護無疑就是最重要的內容了,文化早已脫虛向實,成為一個大產業了,況且文化產業從來都有逆勢增長的基因,近現代的經濟大蕭條中,文化產業幾乎都是逆風增長的,美國大蕭條的時候,電影業迎來了黃金期,百老匯也進入了輝煌時代,70年代的石油危機之后,搖滾文化明顯繁榮起來了,日本90年代經濟泡沫破裂后,靠著動漫和游戲產業的增長,實現了文化立國的目標。城市更新中文創、文藝這些內容都是常客,但文創一般是很難帶來直觀、可觀的效益的,特別是文化藝術,很多是依靠補貼在生存,但他們可以給老城帶來不可或缺的人氣或知名度,也就是能把場子給做熱,同時文創、文藝也是高端人才所不可或缺的精神文化需求,這對于人才、產業的吸引來講,是最低的啟動成本了,像百老匯、倫敦西區、東京樂町這種文化演藝資源非常集中的地區,是舊城文化復興的代表,他們都可以叫做都市文博區。

由于文博區所需要的文化資源等級、市場需求量級很高,所以只有盡可能的聚集才能實現1+1>2,紐約曼哈頓的百老匯就是典型,靠著40多個劇場演藝資源的聚集,成為了老城區文化活動和文化產業高度繁榮的區域,不光激活了老城,還是紐約這種世界級城市對人才的重要吸引力之一,成就了紐約硅巷的發展。

都市文博區是舊城文化復興中頂級的“瓤”,除此之外歷史風貌的保護是舊城更新中的主題,如何做好舊城更新中風貌保護的文章,關鍵就是要用新的場景來延續舊時光,有兩個關鍵點值得探討,一個是全息度,全息度就是結合文化來講好故事,比如波士頓就用一條地面上的紅線,串聯起老城的所有歷史重要地點,每個地點還安排了演員,講解那段歷史并且和你互動,那么波士頓的歷史游客就能完整地作了解了;二是沉浸感,實現沉浸感最重要的關鍵就是營造穿越感、避免穿幫,克羅地亞第二大城市斯普利特,是一個歷史名城,以古羅馬戴克里先宮為中心的老城,通過常年的更新和維護,現在已經是亞得里亞海沿線,僅次于威尼斯的人氣中心(如果有時間在戴克里先宮前的廣場上坐上一整天的話,就會看到從早到晚,不斷上演的還原當年古羅馬文化的表演,有的是將軍帶著衛隊在廣場上演講動員的,也有羅馬士兵裝扮的演員列隊執勤的,還有和你互動的,他們口號聲也是經過特別訓練的,普通人很難喊出這種雄渾感,身上穿的甲胄還有手中的武器也非常精良,細節之處特別到位,讓人感覺一下穿梭到2000年前的羅馬街頭)。穿越感也可以通過環境上的打造來實現,東京的(埼玉縣)川越市,它的老城在保留江戶時代(えどじだい;1603年-1868年)風情的基礎上,提煉傳統建筑文化特征,并且加以復原,在主街藏造老街上行走的時候,就像是置身于幾百年前的江戶城,非常應景,讓這里也有了小江戶的稱呼,現在許多節假日就有不少東京人去川越尋找江戶時代的影子。

舊城區不是破敗的累贅,而是文化復興的承載地,在這個文化產業大發展的時代,文化復興是能夠拉動人氣做熱場子的,對于吸引人才能夠發揮巨大的作用,特別是通過高能級文化資源聚集所形成的都市文博區,則是高能級城市、都市圈值得探索的舊城更新、文化復興利器,同時延續城市的歷史文化風貌,其關鍵在于全息度和沉浸感的營造。

總體而言,城市更新是通過改變用地類型、更新建筑利用方式、改善基礎設施、重新導入產業要素等手段,實現城市更新區內空間功能完善、產業轉型升級、人居環境優化、城市文脈傳承及居民自治能力增強等多元化目標的過程。當下各大城市應著力支持和培育有產業投資價值的創價機制,塑造有活力有魅力的產業閉環,通過傳播、賦能再造和資本加油,構建由內而外的產業發展動力,真正帶來經濟和文化的共同促進,落實區域經濟的高質量發展戰略。

[1] “新地理”模式:“城-人-產”,哪里宜居,人才就會在哪里聚集;人才在哪里聚集,人類財富就會在哪里匯聚。

前瞻產業研究院專業提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。