雙11是怎么被“拉近”的?

圖源:攝圖網

作者|彥飛 來源|字母榜(ID:wujicaijing)

以雙11為代表的零售線上化,是過去十多年中國零售商業的大趨勢。但到了今年雙11,線上零售略顯疲態,線下本地商家搭乘即時零售的東風,成為新的驅動力。

大促期間,各大電商平臺紛紛打出低價牌,并搭配官方直降等玩法。轟轟烈烈的價格戰之后,電商平臺并沒有像往年那樣曬出雙11成績單,而是重點宣傳其他維度的亮點,比如有多少個品牌交易額破億、破十億等。

至于往年最受關注的GMV,電商平臺均三緘其口。自從2021年天貓雙11官宣5403億GMV之后,這一指標已經連續兩年被淡化。

另一方面,大大小小的線下商家以空前熱情參與大促,打折力度甚至高于線上渠道。

以銀泰為例,雙11期間,全國各地銀泰門店推出眾多優惠活動,比如1分錢看電影、1元健身課、茶飲咖啡買一送一券、餐飲5折起、黃金最高克減100元等,還推出限時主題展、快閃店、明星見面會等超過300場活動。銀泰相關人士向媒體透露,10月20日至11月11日,銀泰百貨客流量相比去年增長45%。

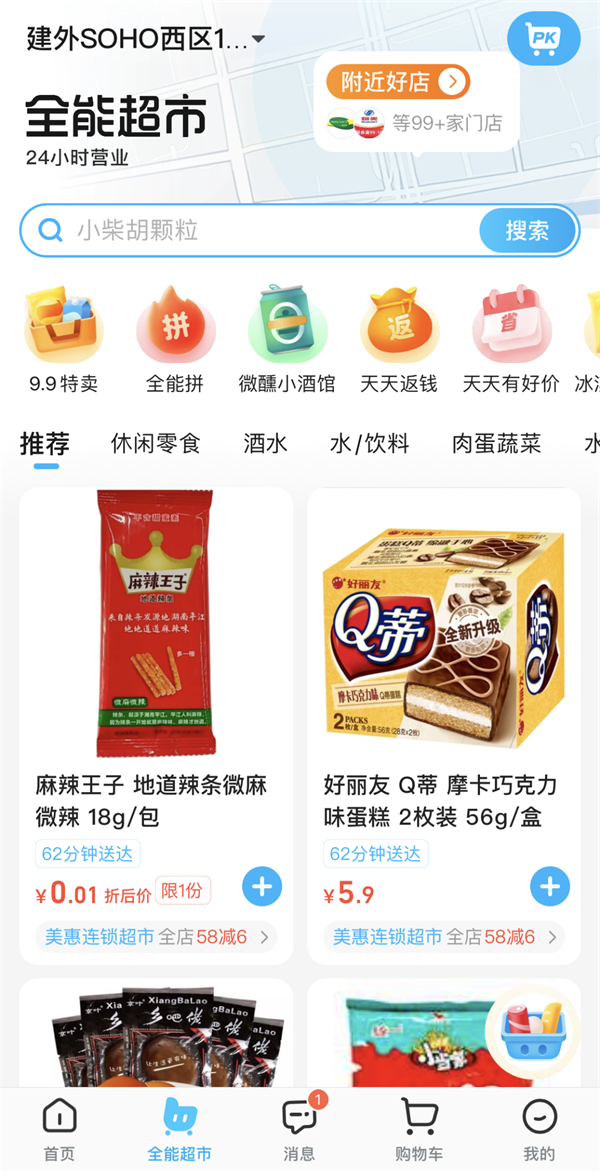

與銀泰等大型百貨不同,大多數中小體量的本地商家并沒有單獨作戰,而是選擇參與餓了么、美團等本地生活平臺的雙11活動,利用后者的數字化運營和即時配送基礎設施,提高參與雙11的效率。據餓了么統計,雙11期間,聯華超市、奧樂齊等超市便利品牌的銷售額比去年增長超100%。

日常生活中的剛需、高頻商品,成為最先受益的品類之一。雙11期間,快消巨頭聯合利華的多個子品牌參與餓了么品類日營銷玩法。相關負責人稱,各品牌整體成交規模和用戶規模均有新突破,多個門店單日爆單,雙11目標達成率為114%。

此外,乳制品的銷量也顯著增長。在餓了么平臺上,特侖蘇有機純牛奶增長15倍,皇家美素佳兒奶粉增長8倍,君樂寶鮮奶、奶粉增長超6倍,輝山乳業增長3倍以上。

官方數據顯示,今年參與餓了么雙11的商家數量比去年增長50%;超過九成合作品牌的成交量突破歷史峰值,近100個品牌成交額較去年增長超100%;百萬消費者涌入餓了么會場參與搶購跨行業組合優惠的“大券包”。

本地商家積極參與大促,讓雙11更“近”了;更多消費者和訂單開始關注即時零售這一新渠道。當雙11的線上部分遭遇瓶頸,線下部分卻在本地商家的“反攻”中,找到了新的增長動能。

A

雙11誕生于線上零售場景,在“即時”玩家們入場前,線上商家一直是大促的主角。

線上商家在參與雙11等大促時,具備多重天然優勢:他們無需承擔店面房租,經營成本低,降價空間大;面向全國網民銷售,能夠更高效地利用雙11蓄積的流量池,實現薄利多銷;由第三方快遞公司進行配送,送貨上門的購物體驗更勝一籌。

相比之下,棲身于商業地產的百貨商場、購物中心,乃至連鎖店、便利店、夫妻店等,必須承擔房租、店員等固定開支,終端價格難以匹敵網店;依賴周邊客流、覆蓋客群有限的特性,也讓他們難以依靠規模效應攤薄成本。在消費者體驗環節,進店選購、自行提貨也比網購快遞繁瑣和低效。

另一方面,本地商家從線下起步,數字化經營能力普遍不如線上商家;即便參與雙11,也常常力不從心。一些大型商場多年前試圖做自己的購物節,卻沒能做出名堂,欠缺數字化能力是原因之一。

但扎根本地的線下商業生態,仍然具有獨特優勢。大大小小的本地商家散布城市各個角落,能夠在線上零售不易觸及的場景中,滿足消費者的多層次需求。

以體量劃分,百貨商場、購物中心等大型本地商家擁有種類齊全、品牌多樣、SKU豐富的商品供給,而便利店、夫妻店、社區小店等中小業態勝在貼近居民、經營靈活、分布密集。當兩者在貨盤、效率和體驗等維度互補,經過本地生活平臺的線上整合,所形成的商品池深度并不亞于電商平臺。

不但如此,本地商家還會根據周邊用戶需求,定制和儲備一些非標產品,比如產自本地的特色水果蔬菜、熱鹵制品、傳統現制食品等。由于不易保存、消費者有限,電商平臺很少引入此類商品,消費者只能從本地商家購買。

此前,線下商業貨盤豐富、富有本地特色的優勢,并未被充分釋放。一個重要原因在于,大多數本地商家并不清楚如何運用數字化工具、如何線上線下聯動等,經營方法相對傳統。

近年來,在本地生活平臺的引導下,這一狀況逐漸改觀。一方面,“餓了么們”針對不同體量和垂類商家不斷推出精細的扶助措施,包括新手培訓、智能工具、營銷教學、專項補貼等;另一方面,經過一段時間的錘煉,本地商家對于如何使用互聯網做生意、打通線上線下,也開始有了更多認知和理解,數字化經營水平大幅提升。

除了數字化能力,即時配送能力是本地生活平臺為商家插上的另一只翅膀。依靠百萬量級的外賣小哥,外賣平臺搭建了覆蓋全國的即時配送網絡,最快可提供分鐘級的送貨上門服務,配送時效反超電商。

有了匹敵電商的商品池和履約能力之后,本地商業生態還需要攻克低價難關。今年雙11,線下商家紛紛圍繞價格發力,優惠力度甚至不亞于線上渠道。

以美妝為例,據自媒體“真探”報道,嬌蘭線下專柜的套裝售價低于線上渠道;蘭蔻則是線上線下價格相同,但線下專柜有時會比天貓旗艦店多贈送一份小樣。

也有一些商家通過與外賣平臺合作,大幅拉低商品價格。雙11期間,水果零售品牌切果NOW參與餓了么“好貨1分購”活動,只需1分錢即可加購的烏梅小番茄售出逾3萬份。在餓了么參與雙11,為切果NOW帶來了接近3倍的曝光增長,門店成交額創新高。

B

今年雙11,更多線下本地商家參與其中,帶動消費者購物習慣持續改變,消費勢能快速向即時零售釋放。

往年大促,消費者習慣了跟隨平臺游戲規則,定時搶券、下單、付尾款、等待收快遞。但到了雙11第15年,越來越多消費者在宏觀經濟承壓的大環境下,開始有意識削減購物欲望,克制非理性消費。

今年,各大平臺紛紛簡化優惠規則,主打官方直降,同時拉長大促周期、加快配送速度,以改善用戶體驗,給消費者“減負”。但隨著本地商家加碼雙11,即時零售送得更快、城市特色供給多的優勢被同步放大。

根據商務部研究院電商所今年9月發布的《即時零售行業發展報告(2023)》,近年來,國內即時零售市場的年均增速超過50%,2022年市場規模達到5042.86億元。

管理咨詢公司麥肯錫也在研究報告中指出,中國消費者對購物配送時效性的要求越來越高,60%的90后和85%的80后希望網購當天就能到貨。這一新趨勢,為即時零售代償滿足部分電商零售的需求提供了根基。

在此過程中,即時零售的消費者也展現出不同于線上電商場景的需求特征。

寵物家是一家寵物用品連鎖品牌,在全國各個城市設有200多家門店。雙11期間,寵物家注意到,通過即時零售平臺下單的消費者,傾向于購買中小包裝商品,而非電商主力銷售的大包裝;對于到貨時效性要求更高,比如會在半夜要求送一袋貓砂。

這促使寵物家主動做出調整。例如,有的社區老齡犬數量較多,附近的寵物家門店就會準備更多寵物營養健康相關的商品和服務。寵物家高級副總裁拉元偉表示,“依托于本地社區門店,我們可以更了解周邊寵物健康狀況和社區用戶需求,從而準備更符合周邊用戶需求的商品,人貨匹配更加精準。”

另一方面,在線下零售場景,低線城市消費者參與雙11熱情更高。餓了么數據顯示,今年雙11,三四線城市零售消費者同比去年增長約六成。

更多消費者轉移至線下渠道購物,除了推動零售商改變經營策略外,也促使各大品牌加大對于即時零售場景的投入。

以3C數碼品類為例,今年以來,iPhone、小米等品牌陸續入駐餓了么,并在新機現貨首發當日,同步餓了么外賣發售。

今年雙11,餓了么平臺的iPhone 15等熱門產品推出滿減活動,消費者最多可領取500元滿減紅包。豐富的供給、實在的平臺權益,大促期間餓了么平臺的3C數碼外賣量同比增長超120%。其他品類同樣顯著增長:家電增長近3倍,酒水、服飾鞋包、玩具潮玩等超過十個品類成交均翻一倍。

C

聚攏本地商家供給和消費者增量需求的即時零售,給成熟期的雙11帶來新思路。

回看雙11發展歷史,交易規模的增長路徑有跡可循。

2009年首屆天貓雙11的成交額為5200萬元,參與商家僅有20余家;到了2021年,天貓雙11的GMV增至5403億元,十二年間增長1萬倍,商家規模以百萬計,成為線上零售的標桿營銷IP。

雙11的狂飆突進,除了依靠商家和平臺的大幅度讓利外,也非常依賴線上流量的集聚和密集釋放。結果之一是,熟稔電商玩法的線上商家如魚得水,成為驅動雙11增長的主要動力;線下商家卻因困于數字化能力,難以浪中淘金,對大促望而卻步。

但經過這幾年疫情對數字化能力的反復考驗和錘煉,如今,線下商家的數字化能力已經不輸于線上零售:他們開始比網店更懂得如何將線上流量轉化為線下交易額,對于社群電商、本地生活直播等玩法也爛熟于心。

不但如此,基于餓了么等平臺的即時配送基礎設施,即時履約能力也成為本地商家加分項。隨著平臺和商家的能力提升,線下商家參與大促的短板被逐漸消解。

另一方面,線上零售的價格優勢也不如以往。本地商家可以憑借即時零售帶來的高動銷率和復購率,攤薄每筆訂單的固定成本,從而拉低單位售價,甚至做到比網購更便宜。

例如,雙11之前,盒馬推出“線下專享價”,多個品類商品比線上便宜兩成。餓了么則在雙11期間推出11萬份“好貨一份購”,并上線紙品、糧油、母嬰、乳飲、零食等10個品類日優惠活動,全棉時代、良品鋪子、Babycare、MUJI等200多個品牌推出爆款低價活動,超過200家線下零售商上線大額滿減福利,比如名創優品推出滿199-100、小米之家滿399-60等優惠紅包。

當然,本地商業與線上零售之間并非零和博弈。它的貨盤與線上零售存在根本差別,客群也是基于地理位置的新客。本地不同商戶之間,乃至本地業態與線上業態之間,不需要展開慘烈的價格比拼,而是憑借產品和服務取勝。圍繞供給豐富度和服務的比拼,本地商家加入雙11,也讓這場電商狂歡在價格戰之外有了新的競爭維度。

在即時零售的驅動下,雙11正變得越來越“近”,零售競爭的核心從流量回歸服務。在更長周期里,消費回歸本地、回歸線下、回歸日常是大勢所趨;本地商家和消費者涌入雙11,給今年大促增添了亮點,也為雙11的未來發展探索新方向。

參考資料:

北京日報,《“雙11”北京迎線下消費熱潮,體驗性消費火爆》

鳳凰網,《馬云:商業地產價格奇高 讓市場力量將房價打下去》

真探,《雙11,線下也想贏》

聯商網,《雙11最終數據來了,天貓、京東依舊不披露交易額》

億歐網,《餓了么:iPhone15現貨首發同步開售,最快半小時送達》

編者按:本文轉載自微信公眾號:字母榜(ID:wujicaijing),作者:彥飛

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。